最近做新课的时候,纠结了好几天要不要加几节基础认知类课程。

核心的纠结点在于:当我教你使用某个工具时,需不需要讲一些关于工具本身的内容。

视角转到学习的人身上,那问题就是:当我们在学习时,我们具体在学什么?

为了解决这个问题,我翻腾了好几相关的书,甚至把“学习”的结果专门录成了一节先导课。

下面是学习结果的文字稿,分享给大家。

四象限

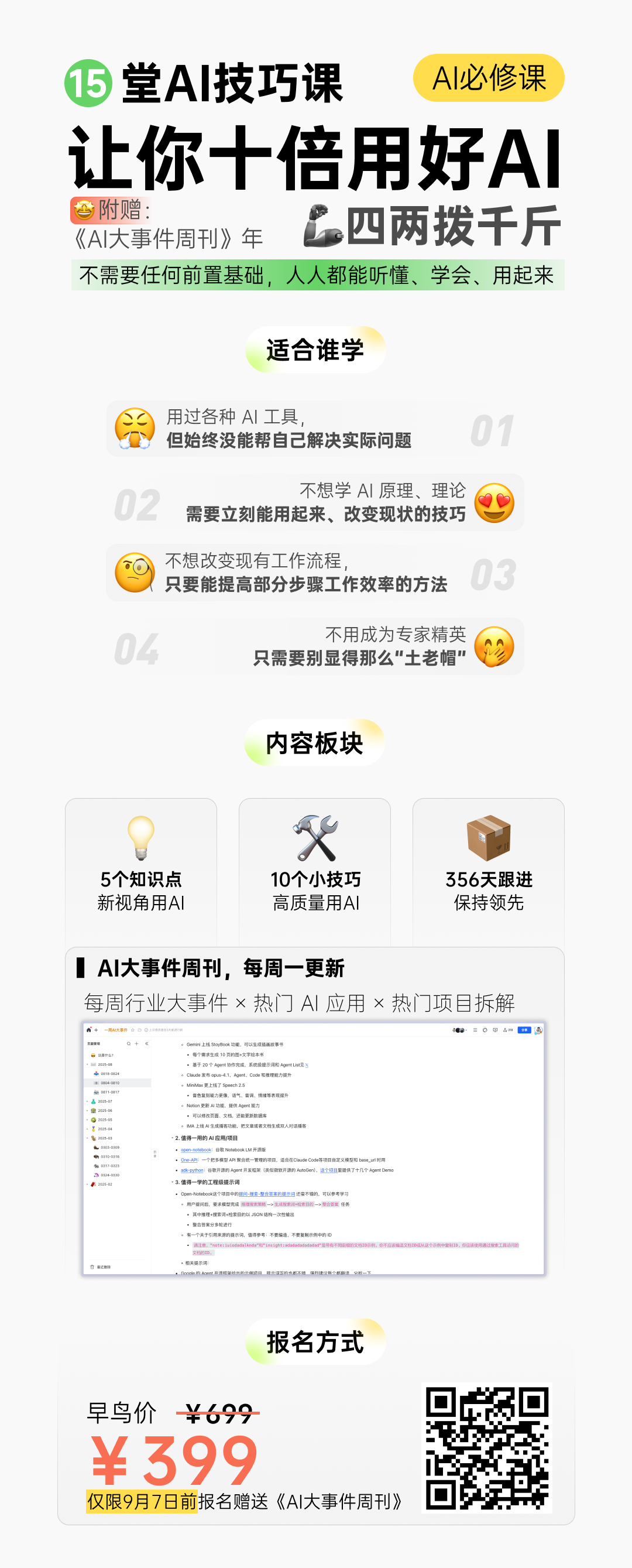

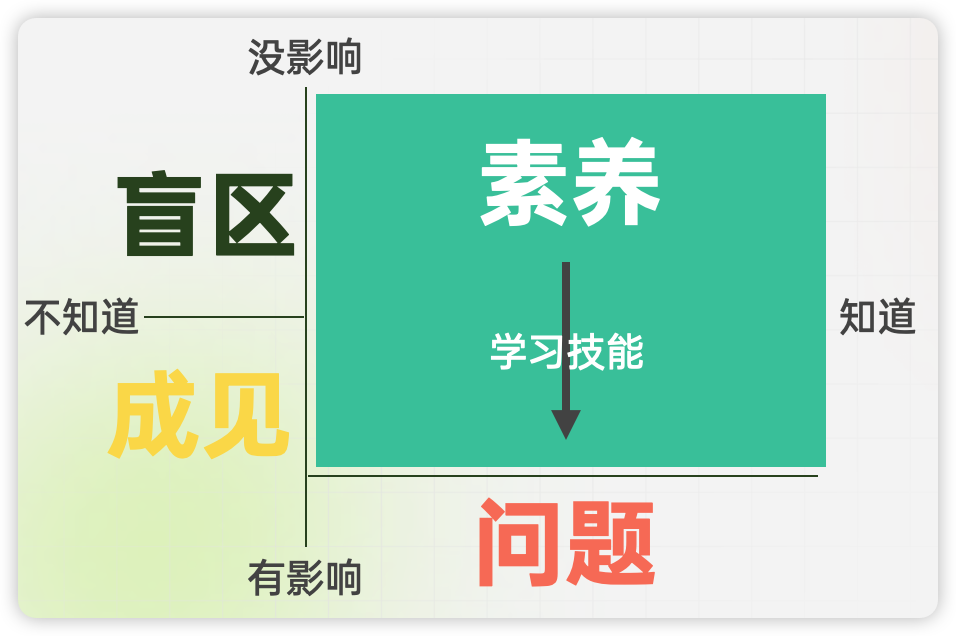

使用你自己知道<—>不知道和对你的生活工作没影响<—>有影响,可以把我们生活中的万事万物划分到下面这个坐标空间里:

- 区域一:你知道它们的存在,它们对你的工作生活没有影响,意味着这个区域属于你的「能力」范围;

- 区域二:你知道它们的存在,它们对你的生活工作有影响,意味着你的能力无法处理它们,这是你的「问题」范围;

- 区域三:它们对你的工作生活产生了影响,但是你不知道,这是你的「成见」区域;

- 区域四:它们对你的工作生活没影响,你也不知道它们的存在,这是你的「盲区」

我们提升、学习、努力提高,最终目的都是扩大自己的能力范围。

提升能力

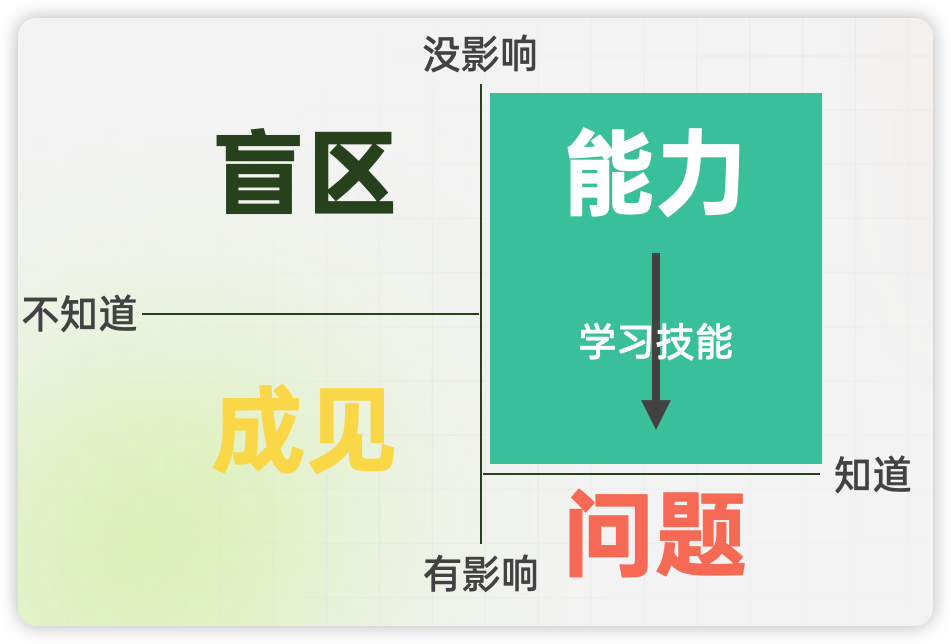

有两种方式可以扩大能力范围。

已解决已知问题为导向,学习技能,能力空间自然而然就大了。

这是最直观的一条路,因为问题是一直在影响你的工作生活的,只要你想,就有的是资料、课程帮你提高。

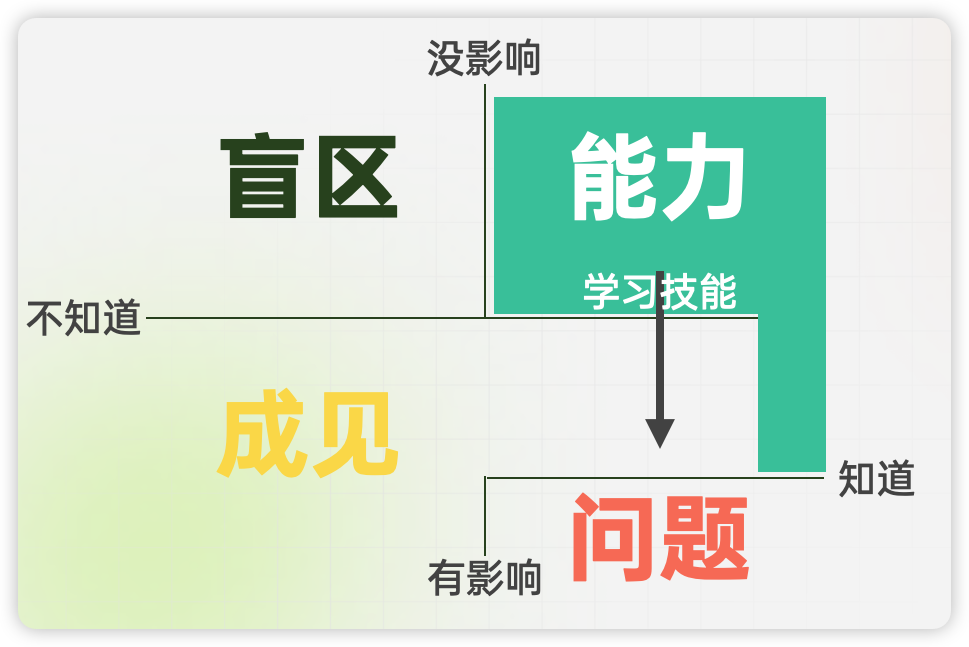

在此基础上,如果再提升一些认知,那么“能力范围”就能更进一步扩大了。

从图中我们可以看到,提升认知带来的“能力范围”增加效果是非常显著的,因为当你认知提升的时候,盲区也跟着被压缩了。

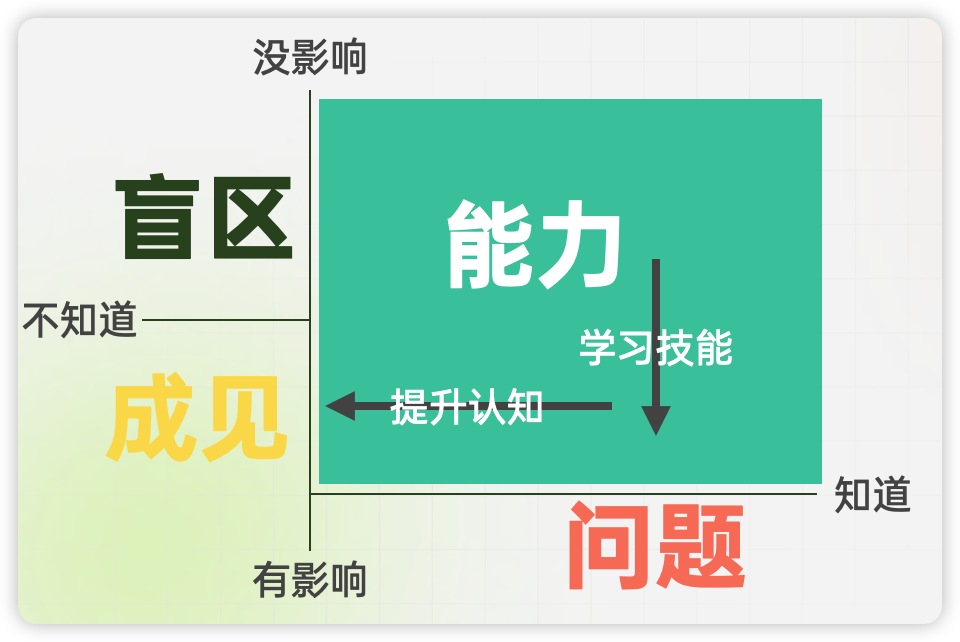

这时候第二条路就出来了:先提升认知,再提高技能。

这两条路径看起来结果是一样的,但其实有一个 BUG:“成见”对你产生的影响,是你不知道的。

这就意味着,有时候你学习了某项技能,看起来解决了一些问题,但它同时在其他方面在悄悄影响你。

或者,你以为你学会了某项技能、解决了某个问题,实际上并没有。

所以,实际上第一条“先学习技能,再提升认知”的路,其实是这样的。

最典型的就是今天大家正在“学习”的 AI 这项技术。

AI成见

看看这个场景:

一个新手运营,拿了别人一个“爆款短视频脚本提示词/智能体”,直接生成了一段脚本,就去录制、发布了。

真正做过运营的“老油条”,肯定不会这样,因为他知道 AI 直接生成的脚本里全是坑。

但是新手运营不知道这些,看到那些华丽的脚本,只有满心欢喜……

这个场景还好,大不了发出去没流量。

下一个真实的案例:

有一个硕士毕业生,与 DeepSeek 深度沟通后,觉得自己的论文综述和研究方向都有问题,于是跟着 DeepSeek 给出的答案对自己的论文进行了大幅修改。

临交稿前,随手查了一下 DeepSeek 给的引文,发现全是假的,但初始稿件早就删掉了……

能捅出真大篓子,人有责任,但主要还是在 AI。

因为 AI 太强了。

强到,直接把人拉到“成见区”,就像抽烟一样:一口成瘾,完全不觉得有啥“问题”。

所以“贸然学习 AI 技能”,可能会带来一些“问题”,但这些问题大概率发生在你不知道的地方。

AI 本质上是一个“字符生成器”,只要控制好它输出的“源头”,也就是我们常说的“上下文”,结果基本都能可控。

难的就是这个“上下文”的控制。

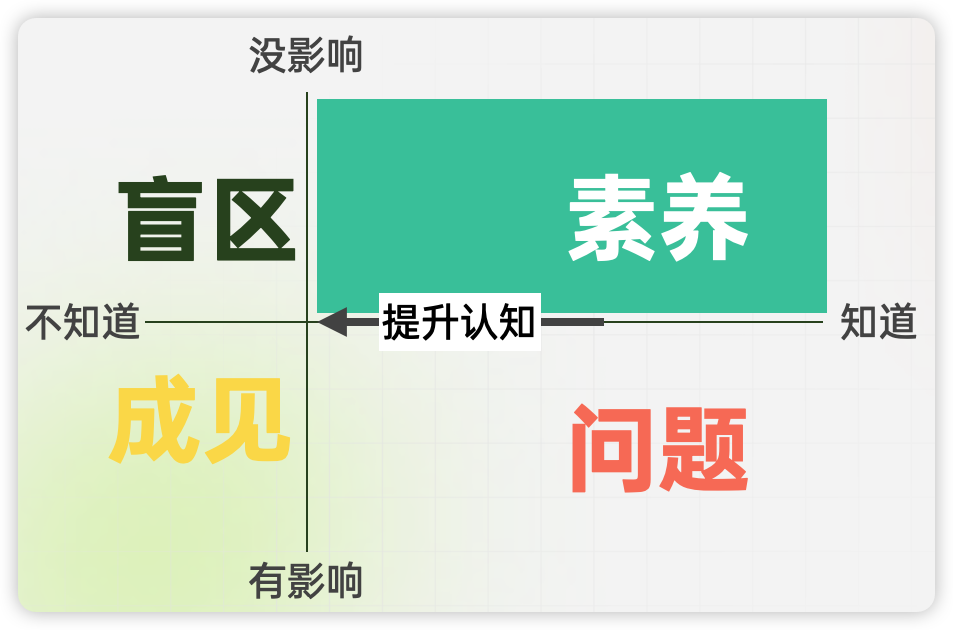

在捋顺了关于“学习”和“提升”的思路后,我重构了原本想直接教大家用 AI 提效的课程内容,改成了这套“控制源头”的基本素养课。

AI 素养

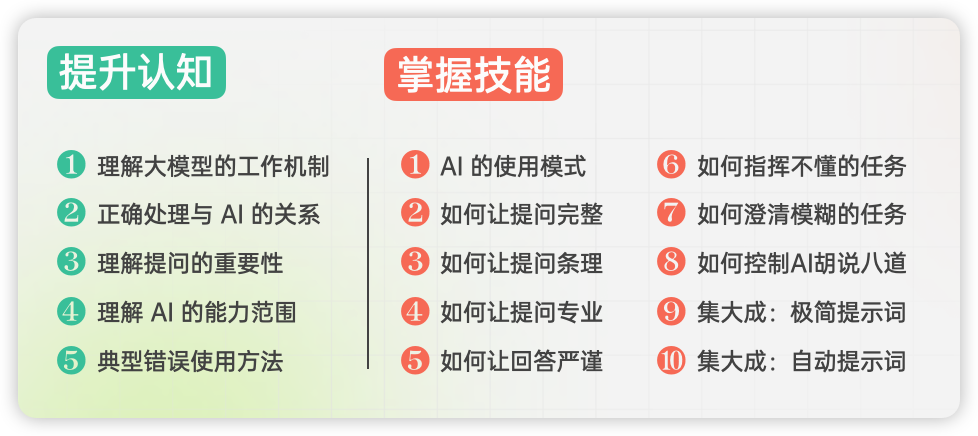

基本素养是指,不受领域限制,在任何场景、行业下,只要你想用、能用 AI,就可以高质量的使用 AI 的能力。

一共 15 节小课,每节课都很短,包含两个部分:

- 认知建立,也就是开地图。用 5 节课先把“盲区”和“成见”压缩,包括AI是如何工作的、与 AI 的关系、提问为何重要、AI 的能力范围和常见的使用误区;

- 技能提升,可以快速提升“上下文”构造能力的 10 个小技巧,包括使用模式、提升提问的完整性、提升提问的条理性、提升提问的专业性、从反馈中澄清提问、完成自己说不清的任务、约束输出的颗粒度和约束输出的真实性,以及两个快速完善提问的框架和方法

每一堂课,基本都以场景实例开始,然后给出一个可直接复用的技巧,学完立刻就能体验到提升。

如果你希望用好 AI,或者在使用 AI 的过程中,隐隐约约感觉到有些问题。

这套小课,会很适合你。

除了课程,我还把已经持续更新 8 个月的《AI 大事件周刊》也放进课程了。

了解技术进展、找到合适的工具、看到领先的项目在如何使用 AI,也是基本素养的一部分。

每周一更新的周刊都会包含三个部分:

- 过去一周 AI 领域值得关注的行业事件;

- 热门的 AI 应用和产品推荐;

- 热门的开源项目拆解,从顶级的工程级提示词中学习表达。

只要 AI 的底层技术不变,这套内容就一直有效。